寒くなると、アオリイカが釣れないのでは?と思う方も多いかもしれません。

たしかに水温の低下とともに活性が落ち、夏や秋に比べて難易度は上がります。

しかし、イカの行動を理解し、釣れるポイントや時合いを見極めれば、冬エギングでキロアップの良型を狙うチャンスは十分にあります。

今回は、冬のアオリイカがどこにいるのか、どんなタイミングで釣れるのか、どんなエギのアクションが有効なのかを解説します。

ナビゲーターみさき

ナビゲーターみさき寒い時期でもエギングを楽しみたい、コツを知りたいという方は参考にしてみてくださいね。

冬のアオリイカはどこにいる?

深場に移動する個体が多い

冬のアオリイカは、気温とともに海水温が下がることで、浅場から水深10m以上の深場へ移動していく傾向があります。

とくに水温が15℃を下回ると、活性が落ちてじっとボトム1に潜む時間が長くなる場合も。

シャロー2で釣れていたイカが急に姿を消すのは、深場へ移動している可能性が高いです。

マズメ時にはシャローに浮くことも

すべてのアオリイカが深場に籠もるわけではありません。

朝夕のマズメ時3や潮が動き始めるタイミングには、ベイトを追って一時的に浅場へ浮いてくる個体もいます。

このタイミングを逃さず狙えれば、冬でもシャローでの釣果が期待できます。

常夜灯4のある漁港や地形変化のあるポイントでは浮きやすい傾向があるので、狙ってみましょう。

冬エギングで釣果が期待できるエリア・ポイント

黒潮の影響を受ける太平洋側が有望

冬の釣果を左右する大きな要素のひとつが「水温」です。

アオリイカの生息限界の水温は13~14℃とされており、沿岸の水温が14℃以下になると深場へ移動してしまいます。

16℃ほどで水温が安定しているエリアなら、アオリイカの活性も維持されやすく、釣果につながるでしょう。

なかでも、黒潮5の影響を受けやすい太平洋側の沿岸地域は、比較的高い水温を保つため、冬場でも好釣果が期待できる有望エリアといえます。

有望エリアの具体例

以下のような地域は、冬エギングに適した条件が揃っています。

- 和歌山県(紀伊田辺、水軒、串本)

- 三重県(志摩町周辺)

- 静岡県(南伊豆、伊豆大島)

- 九州(大分県米水津、鹿児島県錦江湾)

釣行前には、気象庁の「海面水温マップ」で、現地の水温が16℃前後を維持しているかを確認してみてください。

また、3日間程度の水温の変化をチェックしておくと良いでしょう。

ただし、ネットの情報と実際の釣り場では水温に差がある場合もあるので、水温計を用意しておくと便利ですよ。

狙いたいポイント

アオリイカは水温の低下によって深場へ移動します。

春や秋で有効なシャローエリアでは、反応を得られにくいため注意が必要です。

水深のある磯場を中心に、中~大型船が出入りする漁港周りも狙ってみましょう。

中~大型船が出入りする漁港は潮通しがよく、船道を深く掘ってあるので、アオリイカが溜まっているケースがあります。

冬エギングで狙うべき時間帯(時合い)

朝夕のマズメ時

マズメ時は、シャローにベイトが入り込みやすく、それを狙ってアオリイカが接岸するタイミングです。

とくに、日の出直後・日没直前は、活性が上がるチャンス。

水温が高いエリアなら日中でも釣れる場合がありますが、釣果が集中するのはマズメ時です。

潮の変化がチャンスタイム

上げ潮の始まりや満潮前後など、「潮が動き始めるタイミング」も要注目です。

潮の流れとともにイカが移動し、捕食スイッチが入ることで一気に乗ってくることがあります。

常夜灯周辺のナイトゲーム

夜間は常夜灯周辺が有望。

集まるベイトに反応して、アオリイカが接岸しやすくなります。

足場のよい漁港であれば、ナイトエギングでも比較的安定した釣果を期待できます。

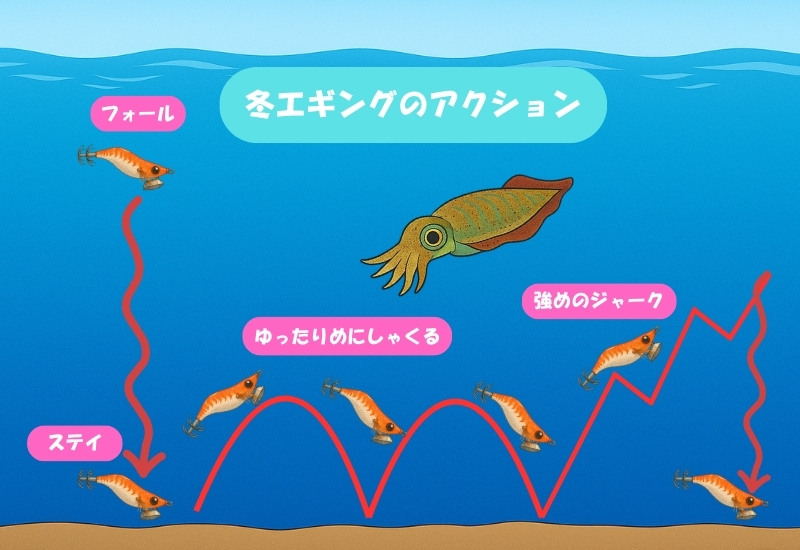

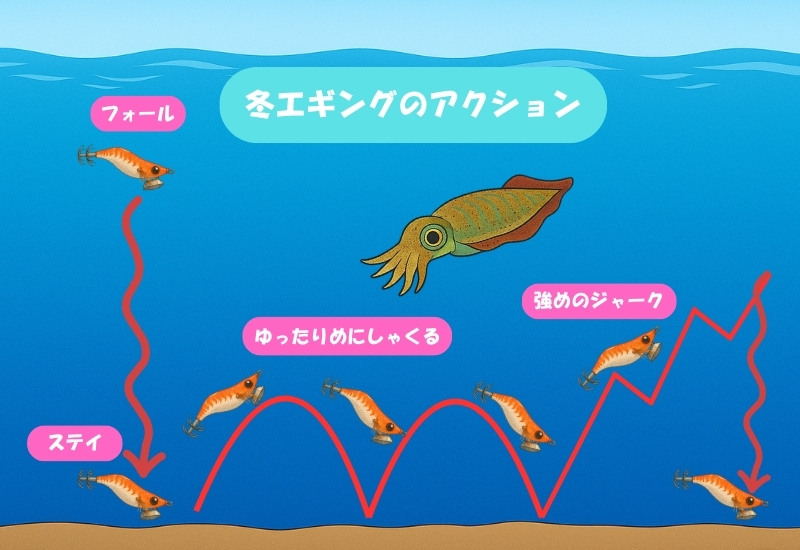

冬エギングに有効なエギのシャクリ方

スロー&ボトムステイが基本

冬のアオリイカは動きが鈍く、派手なエギの動きには反応しにくくなります。

ゆっくりと丁寧に見せるアクションが効果的です。

以下のような操作を基本にするとよいでしょう。

この「スローな誘い→見せる→待つ」リズムが、冬エギングの基本になります。

ステイ時間を長く、見せて乗せる

水が澄んでいる冬場は、イカにじっくり見られても違和感のないアクションが必要です。

短いシャクリと長めのステイで自然にエギを見せて、イカの抱きつくタイミングをつくってあげましょう。

冬エギングにおすすめのタックル

冬のアオリイカは深場に潜んでいることが多く、キロアップの個体ともなれば引きも強烈です。

そんな冬の釣りに対応するには、繊細さとパワーのバランスが取れたタックルを選ぶことが重要になります。

ロッド|軽さと高い感度、粘りのあるモデル

冬のエギングでは、潮の変化や着底の感触をしっかりとらえる感度が求められます。

ロッドは以下のようなスペックがおすすめです。

- 長さ:8.3〜8.6フィート

- 硬さ:ML(ミディアムライト)~M(ミディアム)クラス

- 特徴:高感度・張りのあるブランクス・しなやかなティップ(竿先)

深場でのボトムステイやロングステイが多くなるため、感度に優れたカーボンソリッドティップのモデルも相性が良いです。

キロアップの引きにも耐えられるバットパワー8も確認しておきましょう。

リール|ドラグ性能とギアスピードをチェック

キロオーバーのイカが相手になる冬場は、リール選びにも妥協できません。

ポイントはドラグ性能9と巻き上げの安定性です。

- サイズ:2500〜3000番

- ギア比:ノーマル~ハイギア(用途に応じて)

- ドラグ性能:滑らかに出るATDやカーボンクロスワッシャー搭載モデルが理想

水深のあるエリアでの回収効率を考えると、ハイギア(HG)モデルも便利ですが、ラインテンションの安定を重視するならノーマルギアも選択肢に入ります。

ライン|若干太めでもOK

深場攻略やボトムステイの釣りが中心になる冬は、ラインの伸びや風・潮の影響を受けにくいセッティングが必要です。

細すぎるラインではキロオーバーに対応できないため、冬は若干太めを選ぶのが無難です。

また、ナイトゲームでは視認性の高いラインカラーもアドバンテージになります。

エギ|安定性を重視

冬エギングではロングキャストで深場を狙うパターンが多いので、3.5~4.0号のエギがおすすめです。

エギ専門メーカー「ヤマシタ」のエギを例に、ローテーションパターンをご紹介します。

冬エギングのローテーションパターン

冬エギングでは、深場を狙える3.5号からスタートしましょう。ベーシックかディープを選択し、中層からボトムをじっくり狙うのがコツです。

3.5号で反応がなければ、より重い4.0号にチェンジしましょう。重たいエギは体積が大きくなるため、アピール力を高められるのがメリットです。

エギを重くしても反応がないなら、サイズダウンしてみましょう。とくに、ベイトが小さいポイントでは大きなエギに反応しない場合があります。

冬エギングではボトムを攻めるためベーシックかディープタイプが基本ですが、反応がないときはシャロータイプで中層を探ってみるのも有効です。

イカが泳いでいる層にエギをうまくコントロールしましょう。

また、警戒心が強い冬のアオリイカに対しては、違和感を与えないフォール姿勢やアクションが重要です。

選ぶ際は、以下のポイントをチェックしてみてください。

冬エギングは手袋や厚手のソックスなど防寒対策も忘れずに

冬のエギングでは、防寒対策も忘れないようにしましょう。

寒いと集中できず、ただでさえ低活性のアオリイカに対抗できなくなってしまいます。

以下のポイントを押さえて、温かい服装で冬エギングを楽しんでください。

- インナーは吸湿速乾性のあるウェア

- ミドルレイヤーにはフリースや中綿入りの防寒着を重ねる

- アウターには防風・防水性能を備えたフィッシングウェアが理想

- 手先や足元も冷えやすいため、防水グローブや厚手のソックス、ブーツも必須

- ナイトゲームを想定するならネックウォーマーや防寒キャップも効果的

動きやすさと防寒性を両立させるのもポイントですよ。

冬エギングに関するよくある質問

- 冬でもアオリイカは本当に釣れるのですか?

-

地域や水温によりますが、釣れます。特に水温が15℃前後あるエリアでは釣果報告も多く、居残りの大型アオリイカ(キロアップ)を狙えるチャンスです。ただし、朝マヅメや日中の気温上昇後など、限られた時間帯が狙い目です。

- 冬エギングでおすすめの釣り場の特徴は?

-

水深があり潮通しのよい堤防や地磯、温排水が流れ込む港内などが好ポイントです。また、日当たりがよく水温の下がりにくい湾奥も狙い目となります。常夜灯がある場所では夜間でも期待できます。

- 水温が低いとアオリイカはどう動くの?

-

活性が下がり、底付近でじっとしていることが多くなります。そのため、ボトム(海底)を意識したスローな誘いや、長めのステイ(止め)を取り入れると反応が良くなります。

- 冬エギングで気をつけるべき危険や注意点は?

-

路面の凍結や波のうねり、強風などが大敵です。特に夜間の地磯は滑落リスクが高まるため、滑りにくい靴とヘッドライトは必須です。波や風の予報を事前に確認し、安全第一で行動してください。

- 冬場に使うエギングロッドやリールに違いはありますか?

-

基本的には通年使えるエギングロッド・リールでOKですが、冬は風が強いことが多いため、操作性がよく感度の高いロッドやドラグ性能に優れたリールがあると安心です。

冬エギングのコツを押さえてキロアップを狙おう!

水温低下、活性の低下……冬はアオリイカ釣りにとって厳しい季節です。

しかし、イカの行動をしっかり読み、時合い13やポイントを見極め、適切なアクションを取ることができれば、冬でもしっかり釣果を出すことは可能です。

とくに、数よりも型を狙いたい方にとっては、冬こそが本番のシーズンです!

キロアップを目指して、寒さに負けず釣り場へ出かけてみてはいかがでしょうか。

脚注

- 海底のこと。活性が低い冬のアオリイカは、ボトムにじっと潜んでいる時間が長くなる。 ↩︎

- 浅場のこと。水深が浅いエリアを指す。冬でもマズメ時などにはイカが上がってくることがある。 ↩︎

- 日の出直後や日没直前の時間帯。ベイト(餌)が接岸しやすく、アオリイカの活性も上がるチャンスタイム。 ↩︎

- 漁港などに設置されている夜間も点灯している明かり。ベイトが集まりやすく、それを狙うイカも接岸する。 ↩︎

- 日本の南岸を流れる暖流。この影響を受ける太平洋側のエリアは冬でも水温が比較的高く、有望な釣り場となる。 ↩︎

- エギのアクションを止めて見せる(待つ)時間のこと。冬は5〜10秒のロングステイでイカに抱きつく間を与えるのが重要。 ↩︎

- ロッドをあおってエギにアクションをつける操作。冬は小さくゆったりとしたシャクリが有効。 ↩︎

- 釣り竿の根元部分の強さ。キロアップの強い引きに耐えるために重要となる。 ↩︎

- リールの機能の一つで、強い引きがあった際にスプールが逆回転してラインを放出し、糸が切れるのを防ぐ性能。 ↩︎

- PEラインの先に取り付ける、根ズレに強いフロロカーボンなどの糸。 ↩︎

- 光を蓄えて暗闇で発光する色のこと。視覚的にアピールするため、低活性なイカの注意を引くのに有効。 ↩︎

- エギの内部に内蔵され、音を出すことでイカにアピールする機構。聴覚へのアピールも低活性時には有効とされる。 ↩︎

- 魚やイカがよく釣れる時間帯のこと。潮の動き始めやマズメ時などが該当する。 ↩︎