エギングは、季節や天候の影響を強く受ける釣りです。

とくに、「水温」はアオリイカの活性や付き場、アクションの有効性に直結する重要な要素。

そこで本記事では、水温がエギングに与える影響を解説しながら、秋〜冬にかけての水温低下時の釣り方やポイント選びのコツを詳しくご紹介します。

ナビゲーターみさき

ナビゲーターみさき水温低下時のエギングをコツを押さえておきましょう。

水温がエギングに与える影響

アオリイカは変温動物であり、水温に大きく影響を受ける生き物です。

基本的に水温が高いほど新陳代謝が活発になり、エサを食べる行動も盛んになります。

そのため、水温が安定して高めの初秋〜中秋にかけては活性が高く、浅場(シャロー)にも積極的に差してきて釣果が安定しやすい時期です。

しかし、秋が深まる11月頃になって放射冷却1や北風の影響で水温が急激に下がると、イカの行動パターンにも変化が生じます。

活性が急激に落ちるとシャローで見かけるイカの数が減り、釣果も安定しません。

とくに、晩秋から初冬(11月下旬~12月上旬)にかけては、日中と朝晩で水温差が大きくなり、表層水温が不安定になるため、シャローにイカが留まりにくくなる傾向が強まります。

この時期のシャローは水温が低くなりすぎるとイカにとって居心地が悪く、ディープ(深場)へと移動することが多くなるのです。

さらに、水温が急変するとエサを捕食するどころか動き自体が鈍くなり、警戒心がより強まることも。

活性の高かった頃と同じ釣り方ではなかなか反応を得られないため、ポイント選びやエギのアクションに工夫をこらしていきましょう。

アオリイカの行動が水温の推移と関係が深い点を理解することが、釣果アップを目指すスタートです。

秋〜初冬にかけての「エギング」水温低下対策

水温が下がるとアオリイカは深場へ

アオリイカは水温変化に非常に敏感な生き物です。

とくに、晩秋〜初冬にかけては夜間の放射冷却や北寄りの季節風によって表層の水温が急激に低下するため、アオリイカは過ごしやすい環境を求めて水温の安定したディープ(深場)に落ちる傾向が強まります。

ディープは水温変化が少なく、アオリイカにとっては安心できる避難場所です。

これまでシャローで反応が良かった場所で「突然アタリが遠のく」ケースは、まさに水温低下による「付き場の変化」が起きている証拠といえるでしょう。

水温の変化を確認しながら、ディープへ落ちるタイミングを把握するのが大切なんですね。

日中でもシャローが狙える場合がある

風が弱くよく晴れている日中には、太陽光によってシャローの表層水温がじわじわと上昇します。

一時的にイカがシャローへ差してくるタイミングであり、水温低下時でも釣果を上げるチャンスです。

とくに、南向きのワンドや入り江など太陽光が当たりやすく潮がよく動くポイントでは、午後にかけて水温が回復するとアオリイカが回遊してくる可能性が高くなります。

水温低下時はディープ狙いが基本ですが、潮位の変化や光量、波などを見ながらシャローも探ってみましょう。

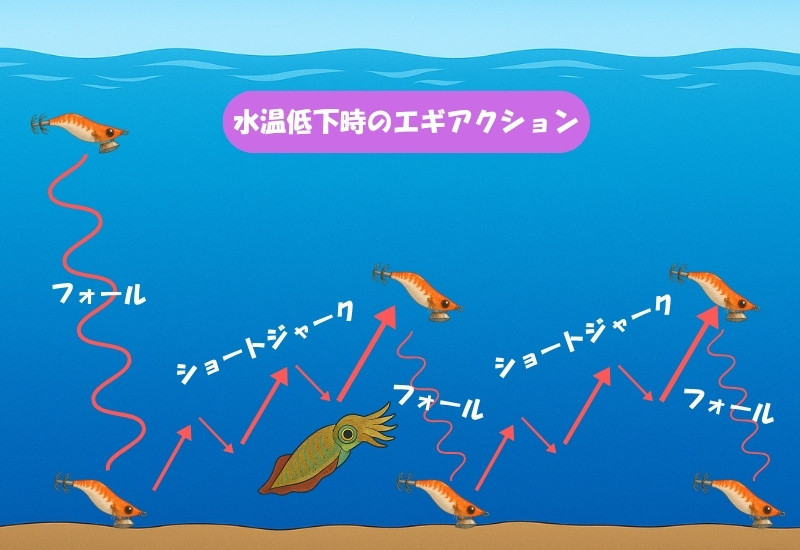

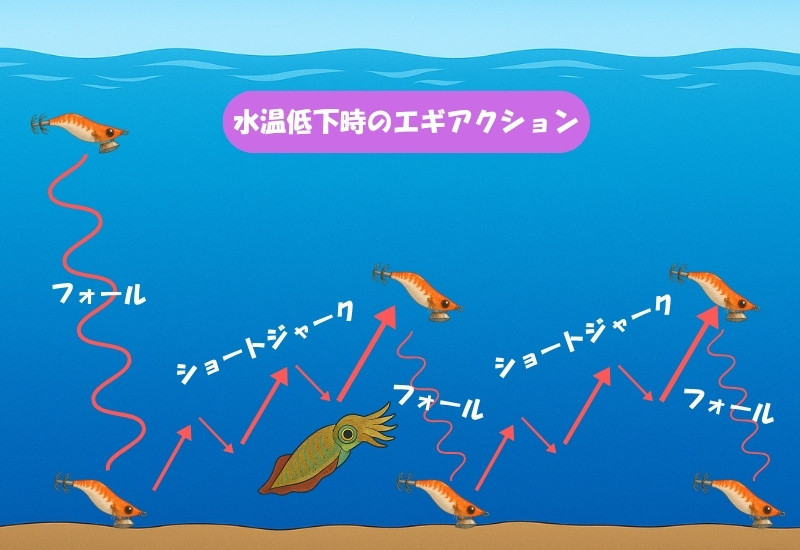

水温低下時のエギングはスローなアクションで誘う

水温が下がるとアオリイカの活性は鈍くなり、すばやい動きへの反応が落ちてきます。

イカの代謝が低下することで、エサを追いかける意欲が減退するのが理由です。

秋の序盤で通用していたような激しいジャークやテンポの速いアクションでは、見切られてしまうケースが多くなります。

水温低下時は「追わせる」のではなく、「見せて抱かせる」アプローチを意識しましょう。

アオリイカに「食べても大丈夫」と思わせる、「間」を与えることが重要です。

具体的には、以下のパターンを試してみてください。

実践テク①:ショートピッチジャークでエギをその場で踊らせる

ショートピッチジャークとは、ロッドを短く素早く3~5回シャクり、エギの移動距離を抑えて細かく動かすテクニックです。

エギがヒラヒラと魚のように小刻みに動きながら、アピールしつつも逃げすぎない存在としてイカに意識させます。

移動距離を抑えることで周囲に潜むイカにも気づかれやすく、広く探るというよりイカの目の前に留まらせて見せるイメージで操作しましょう。

実践テク②:長めのフォールで抱かせる間を作る

ショートピッチジャークしたら、ロングフォール(3〜5秒以上)を入れるのが効果的です。

焦って動かさず「じっと見せる」ことでイカが安心して近づき、触腕で抱きついてくる時間を与えられます。

風が穏やかで潮が緩やかな状況であれば、ラインテンションを軽く張りながら、テンションフォールで姿勢を維持しつつ落としてみましょう。

実践テク③:軽量エギでスローフォールを演出

通常よりも1サイズ小さめ、あるいはシャロータイプの軽量エギを使うと、ゆっくりと沈む動きを演出できます。

低活性のイカが楽に追える速度でフォールさせるのがコツです。

とくに、潮が緩い状況で有効ですが、風や流れが強いとエギが流されやすい点に注意。

その場合は、ティップでテンションを維持しながら丁寧に操作しましょう。

実践テク④:ティップランエギングで縦の釣りに切り替える

岸からのシャロー狙いが難しい状況では、ティップランエギング2が威力を発揮します。

ボートから真下にエギを落とし、潮に流されながら縦方向にアクションとフォールを繰り返すスタイルで、水温低下時も好釣果が期待できます。

水温が下がってディープに潜んでいるイカに対して、よりピンポイントかつダイレクトにアプローチできるのが魅力です。

水温低下時のエギングポイント選びのコツ

秋から初冬にかけての水温低下時は、「シャローとディープが隣接している地形」が有力なポイントになります。

たとえば、以下のような場所を狙いましょう。

上記のようなエリアは、アオリイカが水温やベイトの動きに応じてシャローとディープを行き来しやすいポイントです。

日中は深場に潜んでいても、朝夕のマズメ時5や気温・水温の緩やかな上昇時には、再び浅場に差してくる可能性もあります。

低温低下時は一日中浅場にイカがとどまるケースは少なくなるので、潮止まり6前後に一瞬だけ入ってくるタイミングをいかに捉えるかが釣果を上げるコツです。

エギングは潮と水温の関係にも注意

水温が不安定になる晩秋〜初冬は、潮の流れにも注意が必要です。

とくに、「二枚潮」と呼ばれる表層と中層〜底層で流れの方向や速さが異なる現象は、エギの姿勢や沈下速度に影響してアオリイカの警戒心を高める原因となります。

たとえば、エギが不自然に回転したり、フォール中に姿勢が乱れると、イカが抱く「間」をつくりにくくなります。

また、強い潮流によって冷たい深層水が表層に押し上げられると、一時的に水温が急低下し、活性が一気に落ちるケースも。

こうした状況では、潮が流れ始めるタイミングや潮止まりの前後を狙い、エギの重さや沈下姿勢を調整するのが効果的です。

さらに、潮流の影響を受けにくいブレイク沿いや潮裏のポイントを狙えば、より安定した釣りを展開できる可能性が高まります。

水温と潮を総合的に読み解く力が、水温低下時のエギング成功の鍵を握るといっても言い過ぎではないんですね。

水温低下時のエギングに関するよくある質問

- アオリイカの適水温は何度くらいですか?

-

20~25℃がもっとも活性が高く、アオリイカ釣りにとってベストな水温帯と言われています。

- 水温が15℃を切るとどうなりますか?

-

活性がかなり落ち、イカの動きが鈍くなるため、釣るのが難しくなります。

- 「産卵期」と水温の関係は?

-

春(産卵を意識する親イカが浅場に入る)には水温18℃前後がきっかけとなることが多く、産卵行動もこのあたりから始まります。

- 水温に地域差はありますか?

-

黒潮の影響を受ける南日本の海域などは水温が高めに保たれるため、長期間エギングが成立します。寒冷な地域では水温が低くなる時期が早く、釣りにくくなることが多いです。

水温とエギングの関係を理解して戦略的な釣りを!

エギングにおいて「水温」はアオリイカの活性や付き場、アクションの有効性に大きな影響を与える重要な要素です。

とくに、秋〜初冬にかけて水温が下がるとイカの行動パターンは大きく変化するので、状況に合わせて狙うポイントやアクションを工夫してみましょう。

「釣れない」と感じる季節だからこそ、水温と潮の変化を見極めて戦略的に挑むことが大切です。

今回の記事を参考に、水温低下時に一杯でも多くのイカをゲットしてくださいね。

脚注